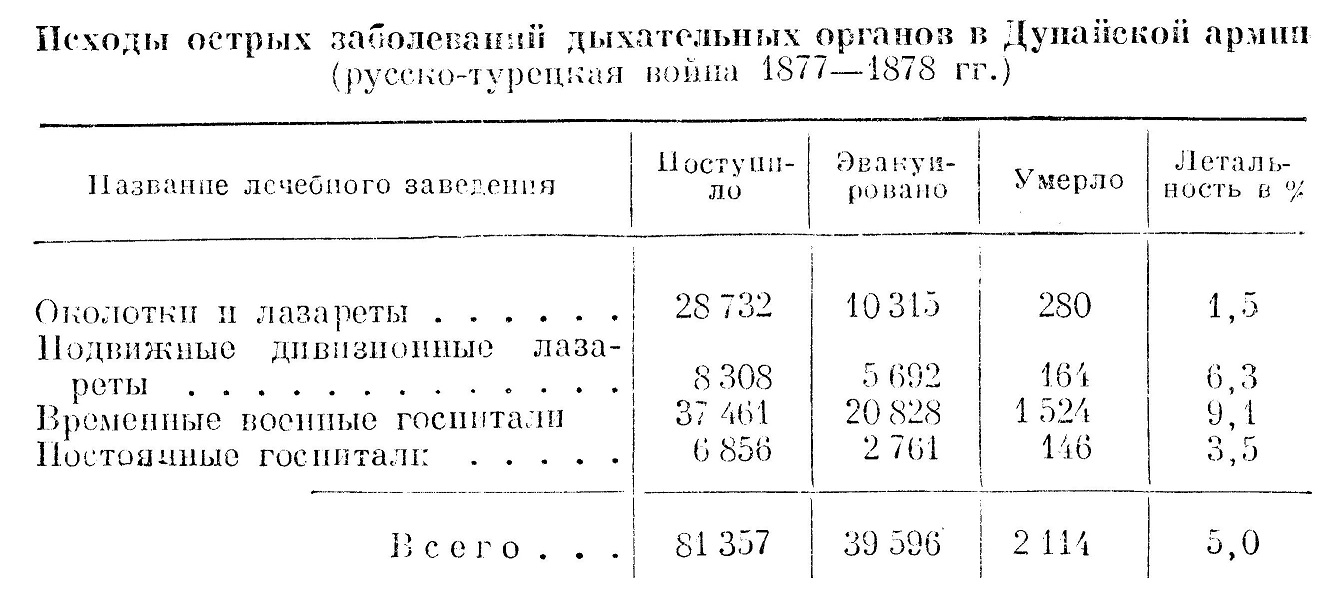

Первое упоминание о пневмониях в русской военно-медицинской литературе относится к началу XIX века. В воюющих армиях в Отечественную войну 1812 г. основной болезнью был сыпной тиф, а из легочных заболеваний — «перипневмония». Судить о точности диагнозов различных заболеваний, наблюдавшихся в то время, не представляется возможным вследствие отсутствия точной регистрации больных и научно обоснованной медицинской статистики. До введения новых форм врачебной отчетности (1887 г.) болезни делились на «поветренные», «органические», «худосочные» (чахотка) и заразные (С. Н. Хозяшев). В группу «поветренных» заболеваний входили катарры верхних дыхательных путей, воспаление легких и плевры. Последние две формы объединялись под названием упомянутой выше «перипневмонии». В первой половине прошлого столетия четкого деления между неспецифическими легочными процессами и туберкулезом легких не проводилось. Так, например, в кратком обзоре болезней в русской армии с 1 ноября 1841 г. по 1 ноября 1842 г. воспаление легких объединялось с «чахоткой». Автор отчета подчеркнул невозможность отделить «истинное число идиопатически развившихся чахоток от тех, которые образовались вследствие воспаления легких». В ведомости о числе больных во время крымской войны 1853—1856 гг. пневмония и плеврит тоже были объединены вместе. В материалах военно-медицинского отчета по Дунайской армии в русско- турецкую войну 1877—1878 гг. сведения о воспалении легких как отдельном заболевании отсутствуют. В отчете приведены сведения об «острых заболеваниях дыхательных органов», «свежих заболеваниях органов грудной полости, не считая легочной чахотки», и т. д. В начале 80-х годов прошлого столетия, когда были достигнуты крупные успехи в учении о пневмониях, крупозное воспаление легких было выделено в самостоятельную нозологическую форму, которая упоминалась в дальнейшем в санитарных отчетах русской армии. В некоторых отчетах о русско-японской войне 1904—1905 гг. встречаются упоминания о катарральной пневмонии как самостоятельном заболевании. Переходя к вопросу о распространенности воспаления легких, следует указать, что точных данных о частоте пневмоний в войну 1812 г. не найдено. В кратком обзоре болезней в войсках русской армии с 1 ноября 1840 г. по 1 ноября 1841 г. указано, что за этот период в военно-лечебные заведения поступило 202 056 больных, из них с воспалением легких 11 528, или 5,7%. По данным отчета за 1842 г., удельный вес воспаления легких в армии составлял (включая плеврит и «чахотку») 7,5%. Главный доктор Киевского военного госпиталя П. Я. Чернобаев указал, что в 1850 г. в госпитале лечилось по поводу воспаления легких 4,9% из числа всех поступивших больных, а в 1852 г. «воспаление ветвей дыхательного горла, подреберной плевры и легких» составило 5,7% общего числа больных в госпитале. Приблизительно те же данные о количестве случаев воспаления легких в войсках (5,5%) были указаны в годовом отчете генерал-штаб-доктора Р. С. Четыркина за 1851 г. В годовой ведомости о числе солдат и офицеров, поступивших в лечебные учреждения Южной армии во время крымской войны 1853—1856 гг., приведены следующие данные: с 1 ноября 1853 г. по 1 ноября 1854 г. больные с воспалением легких составляли в лазаретах 3,8%, а в госпиталях — 2,4% к числу всех больных и раненых. В следующем, 1855 году больных с пневмонией в лазаретах было 3,8%, а в госпиталях — 1,6%. Следует отметить, что больных, поступивших в лазареты и госпитали, с дизентерией было в 3/2 раза больше, с ремиттирующей лихорадкой — в 6 раз больше и с перемежающейся лихорадкой — в 10 раз больше, чем с пневмониями и плевритами. По данным военно-медицинского отчета Дунайской армии за русско-турецкую войну в 1877—1878 гг., больные с «острыми заболеваниями органов грудной полости, не считая легочной чахотки», от начала мобилизации по 1 марта 1879 г. составляли 80 на 1 000 человек среднего наличного состава армии, или 5,2% к числу всех пользовавшихся врачебной помощью. Острые болезни дыхательных органов занимали в эту войну четвертое место, уступая тифам, перемежающейся лихорадке и «острым заболеваниям желудочно-кишечного тракта». В отчете приведены материалы о распространенности «острых заболеваний дыхательных путей» но периодам. На 1 000 человек наличного состава армии число заболевших в течение месяца в среднем составляло 5 человек. Больше всего заболеваний наблюдалось в осенне-зимние месяцы 1877—1878 гг. и в весенне-летний период 1878 г. В статье о климатических наблюдениях на Балканском полуострове в 1877—1878 гг. И. Пантгоров указывал на недостатки в обмундировании (плохая обувь, легко промокаемая одежда) и на необходимость нести сторожевую службу в канавах и грязи. «Резкие переходы от тепла к холоду, особенно весной и осенью, быстрое охлаждение разгоряченных работой и высокой дневной температурой производили простудные болезни... во время дурной погоды под Плевной чуть ли не половина людей кашляла». В санитарно-статистическом отчете о деятельности временного военного госпиталя № 56 на балканском театре войны 1877—1878 гг., составленном Д. Величковским, приведены данные о частоте острых заболеваний дыхательных органов, распределении заболевших по возрасту и т. д. С 1 февраля по 25 ноября 1878 г. в этот госпиталь поступило 8 503 больных, из них 347, или 4,36%, с острыми заболеваниями дыхательных органов. Автор не мог отметить какой-либо зависимости между частотой острых болезней дыхательных органов и возрастом заболевших. В отчете о деятельности медицинской части Одесского военного госпиталя во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг., составленном Д. Невским, тоже приведены данные о распространенности свежих заболеваний органов дыхания. Последние составили 3,1% среди всех болезней, зарегистрированных в лечебных учреждениях Одесского военного округа. Окончание русско-турецкой войны 1877—1878 гг. совпало с периодом, когда были достигнуты новые успехи в учении о крупозной пневмонии: установлен инфекционный характер и, в частности, диплококковая природа этого заболевания. Следует отметить, что С. П. Боткин еще до открытия пневмококка относил крупозное воспаление легких к инфекционным заболеваниям, подобно тифу, кори и скарлатине, С. П. Боткин обратил внимание на сходство осложнений и одинаковые изменения в паренхиматозных органах при крупозной пневмонии и перечисленных выше заболеваниях. Первые русские работы, в которых была доказана роль капсульного грамположительного диплококка в этиологии крупозной пневмонии, принадлежат М. М. Афанасьеву и М. И. Арустамову. Исследуя в 1884 г. шесть трупов лиц, умерших от крупозной пневмонии, и сопоставляя полученные данные с экспериментальными наблюдениями, М. М. Афанасьев установил, что существуют два вида микробов, вызывающих пневмонию: окрашиваемые и не окрашиваемые по Граму. Первый из них в дальнейшем был подробно описан Френкелем и Вейксельбаумом как ланцетовидный диплококк, вызывающий у человека истинную крупозную пневмонию, в отличие от грамотрицательной палочки — возбудителя пневмонии Фридлендера. Несколькими годами позже М. И. Арустамов, исследуя бактериологически мокроту у 50 больных с типичной крупозной пневмонией, пришел к выводу, что наличие диплококка следует считать единственным этиологическим фактором, а всех прочих микробов — посторонней примесыо при этом заболевании. Эти данные устанавливают приоритет в вопросе этиологии пневмонии русского ученого М. М. Афанасьева, который еще в 1884 г., до опубликования исследований Френкеля и Вейксельбаума, описал истинного возбудителя крупозного воспаления легких. Говоря о механизме заражения диплококками, М. М. Афанасьев отметил в цитируемой выше работе, что «наиболее сильное действие оказывает микрококк, если он попадает непосредственно в легкое». Автор подчеркнул, таким образом, значение аэрогенного пути возникновения пневмонии. По вопросу о других факторах, играющих роль в генезе воспаления легких, автор указал: «Очень возможно, что различные причины, ослабляющие организм, а также и простуда служат предрасполагающими условиями для поселения микрококка, а следовательно, развития крупозной пневмонии». Старший ординатор Московского военного госпиталя II. В. Гильченко писал в 90-х годах прошлого столетия, что во многих случаях охлаждение тела в сочетании с подавленной психикой и непривычной одеждой способствовало возникновению пневмоний у молодых солдат. В санитарных отчетах по русской армии, относящихся к 80—90-м годам прошлого века, и в отдельных работах начала XX века (В. М. Никольский, С. Н. Хозяшев) подчеркивалось, что к причинам, способствовавшим заболеванию крупозным воспалением легких, следовало отнести плохую вентиляцию казарм, удаленность отхожих мест от казарменных помещений, непривычную одежду и то, что молодые солдаты несли службу в местах с новыми для них климатическими условиями. «Одна смена деревенского тулупа на легкую солдатскую шинель имела немаловажное значение» (В. М. Никольский). Е. А. Ларин, говоря о частоте крупозной пневмонии в гарнизоне Карса за время с 1887 по 1891 г., отмечал, что молодые солдаты первого года службы заболевали крупозным воспалением легких в 4 раза чаще, чем служившие длительное время. Таким образом, русские военные врачи уже в конце прошлого столетия имели достаточно полное представление об этиологии и патогенезе крупозного воспаления легких соответственно уровню медицинских знаний того времени. На представлениях русских врачей этого периода сказалось несомненно влияние передовых идей русской медицины, нашедших отражение в трудах И. М. Сеченова и С. П, Боткина. Указание Н. В. Гильченко на роль отрицательных эмоций в возникновении крупозного воспаления легких у молодых солдат созвучно концепции С. П. Боткина о нервизме, т. е. тому, по определению И. П. Павлова, физиологическому направлению, которое стремится «распространить влияние нервной системы на возможно большее количество деятельностей человека». Заболеваемость пневмонией в русской армии в последней четверти прошлого столетия была высока, но ее размеры постепенно снижались, как это следует из сообщения П. В. Андронова. На каждые 1 000 человек списочного состава войск заболело крупозным воспалением легких в 1(887—1890 гг. 11 человек, в 1892—1895 гг.—9, в 1897—1901 гг.— 7, в 1902—1906 гг.— 5 человек. Русско-японская война 1904—1905 гг. не повлияла существенным образом на заболеваемость крупозной пневмонией. Старший врач 146-го пехотного Царицынского полка И. С. Крейндель, анализируя материалы амбулаторий в Маньчжурской армии во время русско-японской войны, писал: «Несмотря на тяжелые условия, в которых наша армия находилась зимой в Маньчжурии, как-то: проживание в землянках, сторожевая служба на позициях, тяжелые переходы и упорные бои, несмотря па все это, нельзя ни в коем: случае утверждать, чтобы число бронхитов и вообще легочных заболеваний превосходило цифру этих заболеваний в войсках в мирное время; скорее можно сказать обратное». По данным санитарно-статистического очерка о войне с Японией в 1904—1905 гг., на 1 000 человек среднего наличного состава войск болело крупозной пневмонией 2 человека. В то же время заболеваемость брюшным тифом составляла на 1 000 человек 33, малярией — 34, гриппом — 46. По данным В. Козловского, заболеваемость офицеров и нижних чинов крупозным воспалением легких в русско-японскую войну была выше официальных цифр и составляла 4 человека на 1 000 человек среднего наличного состава. Заболеваемость крупозной и катарральной пневмонией по флоту во время войны с Японией тоже была незначительной. В ведомости о больных Порт-Артурского временного военного госпиталя за время с 20 марта 1904 г. по 1 марта 1905 г. отмечено, что больных крупозной пневмонией поступило всего 14, катарральной — 5. За тот же период поступило в госпиталь больных гриппом — 84, дизентерией — 124, цынгой - 1 072. Перед первой мировой войной заболеваемость крупозной пневмонией в русской армии колебалась незначительно и, но официальным данным, опубликованным в кратком очерке о состоянии русской армии за 1913 г., в среднем за последнее десятилетие составляла 5 человек на 1 000. После первой мировой войны не осталось каких-либо значительных материалов о заболеваемости острыми пневмониями в русской армии. В работе В. В. Саввина имеются, впрочем, указания на частоту крупозной и катарральной пневмонии среди большой группы больных и раненых, но эти сведения относятся только к тыловому распределительному пункту Москвы, Заслуживают внимания данные, опубликованные поело этой войны П. Писемским. По данным автора, с 1 октября 1914 г. по 30 сентября 1917 г. из частей северо-западного, позднее северного и западного фронта поступило в лечебные учреждения 34 619 больных с крупозным воспалением легких, что составило 0,94% по отношению ко всем поступившим больным, включая лиц с заболеванием глаз, ЛОР-органов, с нервными болезнями и др. В ведомости о движении больных в лечебных учреждениях тыла армии юго-западного фронта с 8 но 16 мая 1916 г. отмечено, что крупозное воспаление легких занимало по числу заболеваний четвертое место после перемежающейся лихорадки, туберкулеза легких и болезней сердечно-сосудистой системы. Более подробные данные о заболеваемости крупозной пневмонией во время первой мировой войны имеются в материалах по германской армии (Пенцольд), согласно которым в действующей армии на 1 000 человек личного состава в течение четырех лет войны болело крупозной пневмонией от 3 до 6 человек. Заболеваемость в оккупационных войсках была выше — от 6 до 8 на 1000 человек личного состава. На восточном (русско-германском) фронте в немецкой армии заболело крупозной пневмонией в течение первого года войны 11 на 1 000 человек. Митчел и Смит сообщили о заболеваемости пневмонией в первую мировую войну среди британских экспедиционных войск. Как видно из приведенных ими данных, больше всего больных воспалением легких было в 1915 г. (3 на 1 000). Рост числа случаев воспаления легких в Египте и Палестине в 1916 и 1918 гг. (6 и 7 на 1 000) Митчел и Смит объясняли распространением в те годы малярии и инфлюэнцы, а резкое учащение заболеваемости пневмонией в Восточной Африке в 1917 и 1918 гг. (33 и 49 на 1 000) — сочетанием пневмонии с тяжело протекавшей малярией и дизентерией. К концу первой мировой войны во всех воюющих армиях разразилась эпидемия гриппа. Одним из грозных осложнений были гриппозные пневмонии, которые протекали тяжело и характеризовались атипичной клинической картиной, позволившей чаще диагносцировать не лобарную, а сливную очаговую пневмонию. В послевоенные годы, когда гриппозная волна пошла на убыль, в армии вновь стали появляться типичные крупозные пневмонии. По данным английских авторов, частота пневмоний в 1921—1928 гг. колебалась в пределах 3—5 человек на 1 000 человек списочного состава (Митчел и Смит). Для последующего сравнения с данными периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. имеют значение показатели заболеваемости крупозной пневмонией в наших войсках за время войны с белофиннами в 1939—1940 гг. По материалам одного фронтового района, крупозная пневмония в декабре 1939 г. — марте 1940 г. наблюдалась у 1,6% больных, поступивших в госпитали фронтового района. По данным того же фронтового района, удельный вес крупозной пневмонии за время с 1 декабря 1939 г. по 1 сентября 1940 г. составлял 1,12%. Переходя к вопросу об особенностях течения пневмоний в русской армии, следует отметить, что еще в кратком обзоре болезней за 1842 г. упоминалось о возможности сочетания воспаления легких с перемежающейся лихорадкой. Там же упоминалось и о том, что одним из исходов воспаления легких может быть переход в хроническое состояние. «Не все воспаления легких,— писал автор отчета,— оканчиваются выздоровлением или смертью; весьма большое число переходит в хронические недуги, которые обыкновенно называются чахоткой или удушьем». Об этом же сообщал генерал-штаб-доктор Р. С. Четыркин в годовом отчете о болезнях в войсках действующей армии с 1 ноября 1850 г. по 1 ноября 1851 г.: «У худосочных и у имевших слабую и несовершенно образцовую грудь воспаление легких переходило в хроническое состояние или оканчивалось смертью». Таким образом, автор отчета справедливо подчеркивал значение упадка питания как фактора, способствовавшего переходу пневмонии в хроническое состояние, а в некоторых случаях приводившего больного к смерти. В отчете о лечении больных в Киевском военном госпитале за 1851 — 1852 гг. встречаются указания на тяжесть течения воспаления легких при поражении верхних долей. В отчете за тот же год о заболеваемости в войсках действующей армии Р. С. Четыркин сообщил об особенностях течения воспаления легких весной во время эпидемии гриппа. В этот период «грудные воспаления принимали большей частью адинамический характер, были весьма опасны и часто кончались неблагополучно, в особенности у людей, перенесших прежде грудные болезни и имевших зародыши бугорков в легких». Вопросу об особенностях течения воспаления легких во время эпидемии гриппа посвящена работа К. Блахера, напечатанная в 1866 г. Автор наблюдал быстрое развитие уплотнения, столь же быстрое исчезновение всех болезненных ощущений, отсутствие признаков катарра в пораженных частях легкого. К. Блахер рассматривал заболевание как «острое разращение интерстициальной легочной бугорчатки», подчеркивая сходство этих форм со старческой пневмонией. В работе А. Заржецкого «Болотное воспаление легких» (1875) описаны особенности течения воспаления легких у больных малярией: отсутствие циклического течения, спленизация легких (поверхность разреза без зернистости) и т. д. Н. В. Гильченко (1895) подчеркивал разнообразие клинического течения воспаления легких. В работе упомянутого выше Д. Величковского имеются указания на длительность госпитального лечения больных с «острыми заболеваниями дыхательных органов» во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Средняя продолжительность пребывания в госпитале № 56 на Балканском театре войны составляла у этой группы больных 15,3 дня. У лиц в возрасте 30—32 лет средний койко-день был равен 13,2, в возрасте 36—38 лет — 22,7. По данным Л. Б. Бертенсона, продолжительность пребывания больных с крупозным воспалением легких в С.-Петербургском военном госпитале составляла в 1889—1890 гг. в неосложненных случаях 27 дней, в осложненных — 36 дней. По материалам В. П. Кравкова, средняя продолжительность лечения больных с «фибринозной пневмонией» составляла в войсках Рязанского гарнизона в 1892—1893 гг. 21,7 дня. Первые работы, посвященные клинике воспаления легких у военнослужащих, были опубликованы после Великой Октябрьской социалистической революции. Одна из таких работ, касающаяся рентгеноскопического изучения динамики крупозной пневмонии у солдат и его клинического значения, была проведена в 1934—1935 гг. В. X. Чирейкиным и 3. С. Декуcap в Ленинградском красноармейском госпитале. Обследование 90 больных крупозным воспалением легких позволило авторам установить ряд особенностей в рентгенологической картине заболевания при различной локализации процесса. В том же госпитале в 1939—1940 гг., во время войны с белофиннами, была подробно изучена клиника крупозной пневмонии у военнослужащих в связи с введением в лечебную практику новых сульфаниламидных препаратов. Наблюдение за клиническим течением пневмоний в 1939—1940 гг. установило значительную разницу в картине заболевания по сравнению в прошлыми годами. Температура, по данным измерений, проводившихся каждые 4 часа, падала постепенно, в ряде случаев через 12—16—24 часа после начала лечения. Еще до момента возвращения температуры к нормальному уровню самочувствие больных улучшалось, и заметно уменьшались явления тяжелой интоксикации. Лихорадочный период болезни длился у половины больных не более 5 суток. У ряда больных, получавших сульфидин, производилось исследование углеводного, хлоридного и азотистого обмена. У всех обследованных лиц имело место нарушение обмена, однако возвращение к норме наступало в более короткие сроки, чем у больных, не получавших препарата. Бактериологическое исследование мокроты у 100 больных крупозной пневмонией, проведенное Л. А. Огневой, позволило обнаружить пневмококк 1 типа у 47 больных, II тина — у 7, IV (X) группы —у 24, гемолитический стрептококк — у 5 больных; микроб не был выделен у 17 больных. В январе — феврале 1940 г., в период жестоких морозов, на Карельском перешейке у бойцов были отмечены острые бронхиолиты. У большинства больных бронхиолиты осложнялись мелкоочаговой и даже сливной (псевдолобарной) пневмонией. Заболевание протекало тяжело, с явлениями дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Бактериологическое исследование мокроты обнаружило симбиоз различных микробов, составляющих флору верхних дыхательных путей (М. Д. Тушинский). В обзоре болезней, наиболее распространенных в русских войсках в 1837—1838 гг., упоминается, что летальность при воспалении легких составляла 5,3%, в 1840—1841 гг.— 4,9%. Несколько большие показатели (6,2%) встречаются в отчете 1841—1842 гг. В Киевском военном госпитале лечилось в 1849—1850 гг. от воспаления легких 544 солдата и офицера, из них умерло 45 человек, или 8,5%,. Такую же летальность (8,5—8,6%) отмечает Р. С. Четыркин в годовых отчетах по армии на 1850—1851 и 1852—1853 гг. В лазаретах Южной армии во время крымской войны умерло в 1853— 1854 гг. 5,3% из числа болевших воспалением легких; в то же время летальность в госпиталях составила 10,4%. В 1854—1855 гг. из числа находившихся в лазаретах больных с воспалением легких выздоровело 66,2%, было эвакуировано 25,0%, умерло 8,8%. Вместе с тем на следующем этапе санитарной эвакуации, во временных и постоянных военных госпиталях, из больных с воспалением легких выздоровело 64,5%, умерло 12,2%. В русско-турецкую войну 1877—1878 гг. умерло от «свежих заболеваний органов грудной полости, не считая легочной чахотки», 5,0% заболевших, или 4 человека на 1 000 наличного состава армии (Военно-медицинский отчет по Дунайской армии, т. I). Об исходах острых заболеваний дыхательных органов на различных этапах санитарной эвакуации свидетельствуют следующие данные, приведенные в том же отчете в томе 2 (табл. 1).

Судя по большому числу эвакуированных, дальнейшая судьба которых неизвестна, можно думать, что летальность от острых заболеваний дыхательных органов была значительно выше приведенных цифр. Во временном военном госпитале № 56 на Балканском театре войны в 1877—1878 гг. из 347 солдат и офицеров с острыми заболеваниями дыхательных органов умерло 16 (4,6%). В очерке о деятельности госпиталя приведены для сравнения показатели летальности при тех же болезнях во всех госпиталях довоенного времени. В 1873 г. летальность составила 5,19%, в 1874 г.— 5,69% (Д. Величковский). Что касается острых болезней органов дыхания, то среди лиц, прибывших из армии, умерло 4,08%, а среди поступивших из лечебных заведений, т. е. эвакуированных,— 5,0% заболевших. В лечебных заведениях Одесского военного округа умерло в войну 1877—1878 гг. от «свежих воспалительных заболеваний дыхательных органов» 6,0% заболевших при общей смертности в 6,2% (Д. Невский). Если заболеваемость крупозным воспалением легких в русской армии после войны 1877—1878 гг. постепенно снижалась (см. выше), то летальность оставалась достаточно высокой. По данным Е. А. Ларина, летальность при крупозной пневмонии в гарнизоне г. Карса составила за период с 1887 по 1891 г. 12,6%. В. П. Кравков привел следующие данные о летальности при крупозной пневмонии в русских войсках: в 1889 г. умерло 7,9%, в 1890 г.— 8,2%, в 1891 г.—7,8%. По материалам П. В. Андронова, летальность при крупозном воспалении легких в пограничных корпусах русской армии составляла: в 1887—1890 гг.— 9,0%, в 1892—1895 гг.— 8,8%, в 1897—1901 гг.— 7,6%, в 1902—1906 гг.— 6,5%. В воину с Японией в 1904—1905 гг., согласно официальным данным, умерло от крупозной пневмонии: офицеров — 8 из 48 заболевших, нижних чинов — 244 из 1 463, т. е. летальность равнялась в среднем 16,0%. В 1911 г. летальность при крупозном воспалении легких в русской армии составила 7,67%. Один умерший от крупозной пневмонии приходился на 2 500 человек списочного состава, а один умерший от катарральной пневмонии — на 25 000 человек. Уволено из армии после перенесенной крупозной пневмонии 15,0%, после катарральной — 19,0% заболевших. В 1913 г. летальность при крупозной пневмонии составила в армии 6,1%; уволено из армии 14,5% заболевших. Официальных данных о размерах эвакуации, летальности и прочих исходах у больных с острыми пневмониями в русской армии в период первой мировой войны нет. В период войны с белофиннами летальность при крупозном воспалении легких составила в период с 1 декабря 1939 г по 1 сентября 1940 г. 2,58%, т. е. была почти в 2,6 раза меньше летальности, зарегистрированной в русской армии в 1913 г. | |

| Категория: Пневмонии | | |

| Просмотров: 982 | |

Исторические данные о распространении, течении, лечении и исходах пневмоний в войсках